本記事では、「エアコンのカビ」について一般的に知りたいと思う事項を網羅的に記述しています。

見える部分は自分でもできるが、内部掃除はプロに依頼するのがおすすめです!

本文の内容を簡単にまとめると以下のようになります。

- 温度20〜35度

- 湿度80%以上

- ホコリ・汚れ

- 健康的な空気で過ごせる!

- エアコンのカビ臭さを気にせず生活できる!

- エアコンが効きやすくなり、電気代が抑えられる!

見えない場所まで高圧洗浄でしっかりカビを取り除き、防カビコーディングで防ぐこともできる!

以下の記事では、エアコンクリーニングのやり方全般について、総合的にまとめています。

目次

1.カビが繁殖する原因と悪影響&カビ掃除のメリット

エアコンにカビが繁殖する原因は大きくわけて3つです。

| カビが繁殖する 原因となるもの |

エアコン内部で起こる事 |

|---|---|

温度20〜35度 |

私たちがエアコンで設定する快適な気温はカビにとっても繁殖しやすい条件です。

特に25〜30度付近は最も繁殖しやすい温度になっています。

|

湿度80%以上 |

エアコンを運転すると、熱い空気と冷たい空気が触れ合うため、結露水が発生します。

その水分は排水管を通って外に流れるのですが、一部がエアコン内部に残ってしまい、カビの繁殖しやすい80%以上の高い湿度となります。

|

ホコリ・汚れ |

カビが繁殖するためのエサとなるのがホコリや汚れです。

エアコンを付けている時は、常に家の中のホコリ、キッチンの油汚れ、タバコの煙などたくさんの汚れを通し、溜まっていきます。

|

カビを放置したら起こりうることと、カビ掃除のメリットを以下の表にまとめました。

| カビを放置したら起こる悪影響 | カビ掃除をするメリット | |

|---|---|---|

| 健康被害に遭うかも エアコンから吹き出される空気に多量のカビが含まれ、以下の原因になることもあります。

|

綺麗な空気で過ごせる! | |

| エアコンからの風が臭くなる 内部にカビが発生していると、エアコンをつけた時にカビ臭さを感じることがあります。 |

カビ臭さを気にせずに生活できる! | |

| エアコンの運転効率が落ちる カビやカビの餌となるホコリが発生していると、エアコンを通る風が邪魔されてうまく作動しません。 |

エアコンが効きやすくなり、電気代が抑えられる! | |

「エアコンのカビ・汚れが及ぼす赤ちゃんへの影響」について、以下の記事にまとめています。

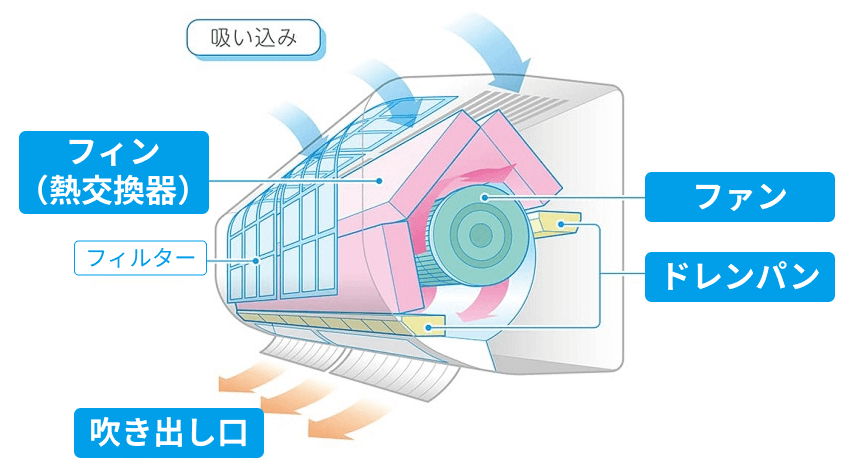

2.エアコンでカビの発生しやすい場所

カビはエアコンの至る所に出現します。

目に見える、「吹き出し口」だけでなく、フィルターの奥にある「フィン(熱交換器)」「ファン」「ドレンパン」に表れやすいのが特徴です。

| エアコンの部位 | 説明 |

|---|---|

| 吹き出し口 | 風が出てくる場所。 カビが生えていると、黒い点が見えます。 |

| フィン | 空気を暖めたり冷やしたりする場所。 フィルターを外すとカビやホコリが確認できます。 |

| ファン | エアコンの奥で風を送る装置。 吹き出し口から見える部分はカビやホコリの確認ができます。 |

| ドレンパン | エアコン内部で発生した結露水を受ける皿。 奥にあるためカビやホコリの確認は難しいですが、水分が多いためカビが発生しやすい部位です。 |

注意点として、お掃除機能付きのエアコンは掃除しなくてよいわけではありません。

内部で掃除しきれないカビやホコリが少しずつ溜まっていくため、1~2年に1度の掃除は必要です。

3.自分でやる「カビ掃除」のやり方

自分でやるカビ掃除は、どこまでやるかで難易度が変わります。

吹き出し口の見える部分は自分でも掃除が可能です。

見えない部分や手の届かない内部の掃除は分解、養生が必要なためエアコンや掃除の知識がない場合、大変手間がかかり、なおかつ破損してしまう可能性があるためおすすめはしません。

以下順番に説明します。

3-1.自分でやる「吹き出し口」のカビ掃除のやり方

吹き出し口は内部と外部の温度差によって結露が発生することがあり、さらにホコリがたまりやすいため、カビが発生しやすくなります。

ここにカビが発生していると室内にカビが飛び散ってしまいます。

吹き出し口のカビ掃除は一番手軽にできます。詳細を解説します。

【手順1】

電源を切ってコンセントを抜いた後、吹き出し口を開ける

ポイント電源を切ると吹き出し口は自然に閉じてしまいますが、手動でも問題なく開けられます。

【手順2】

吹き出し口の手の届く範囲のホコリを落とす

ポイント吹き出し口についているルーバーの間を掃除しましょう。

表面についている汚れを一通り落とします。

【手順3】

汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含ませた雑巾やキッチンペーパーを使用して汚れを落とす

ポイント故障のリスクがあるため無理に奥まで掃除しないようにしましょう。

ルーバーの取り外しも厳禁です。

3-2. 「自分でやる」フィンのカビ掃除の手順

フィルターの奥にあるのが、「フィン」です。

エアコンから出てくる風が直接通過・接触する場所のため、カビが発生していると部屋の空気中にカビが多く含まれた状態となってしまいます。

フィンのカビ掃除の流れを説明いたします。

【手順1】

エアコンのコンセントを抜く

ポイント感電事故を防ぐため、エアコンを故障させないために、コンセントは抜いておきましょう。

作業はビニールの手袋をして作業を行うと手を汚さずに済みます。

【手順2】

エアコンのフィルターを取り出し、フィンの部分をむき出しの状態にする。

ポイント取扱説明書をよく読み、エアコンを壊さないように分解します。

元通りに戻すことも考えて、無理に取り外さないようにしましょう。

【手順3】

エアコン周辺が汚れないように養生する

ポイントエアコン全体、濡らしてはいけない部分をビニールで覆います。

床にも水や汚れが落ちる可能性があるのでビニールを貼って準備します。

【手順4】

フィンについたホコリを掃除機で吸い取り、落としきれないものはブラシで取る

ポイントハンディタイプの掃除機だとやりやすいです。

フィンはデリケートな部分ですので、ブラシでこする際は力を入れすぎないようにします。

素人が取り外しすると破損してしまう可能性が高いため、取り外さないで洗浄することをおすすめします。

【手順5】

市販のエアコン洗浄スプレーをフィンに直接噴霧し、時間を置く

ポイント洗浄スプレーをまんべんなく散布します。

漏電をおこさないよう、ファンの周りにある電子基板に液体が飛ばないよう注意しながら行いましょう。

【手順6】

1~2時間自然乾燥させましょう。

ポイント完全に乾かすことで、カビを防ぎやすくなります。

【手順7】

最低でも1時間、送風運転をして内部を乾かし、フィルターを元に戻す

ポイント十分に乾かさずにパーツを戻してしまうと、カビの原因になるのでしっかり乾いてからパーツを戻します。

缶スプレータイプでも表面に近い部分の掃除はできるのですが奥まった場所の掃除はなかなかできません。

奥まで掃除をするには、エアコンの分解が必要になります。

感電をしないようにコンセントを抜いて、全面パネルを外して、送風ファンを外して…と専門知識や工具が必要となるので、自分でお掃除をするのはかなり大変です。

プロにお願いすると間違いないでしょう。

スプレーを使ったエアコン掃除についてはこちらで解説しています

3-3.「自分でやる」ファンのカビ掃除の手順

送風ファンもフィン同様、エアコンから出てくる風が直接通過・接触する場所のため、カビが発生していると部屋の空気中にカビが多く含まれた状態となってしまいます。

ファンのカビ掃除の手順を説明いたします。

【手順1】

エアコンのコンセントを抜く

ポイント感電事故を防ぐため、エアコンを故障させないために、コンセントは抜いておきましょう。

作業はビニールの手袋をして作業を行うと手を汚さずに済みます。

【手順2】

エアコンのパーツごとに分解し、取り外す

ポイント取扱説明書をよく読み、エアコンを壊さないように分解します。

元通りに戻すことも考えて、無理に取り外さないようにしましょう。

【手順3】

エアコン周辺が汚れないように養生する

ポイントエアコン全体、濡らしてはいけない部分をビニール等で覆います。

床にも水や汚れが落ちる可能性があるので養生して準備します。

【手順4】

ファンについたホコリを掃除機で吸い取る

ポイントできる限り目に見えるホコリを吸い込みます。

ハンディタイプの掃除機だとやりやすくなります。

【手順5】

アルカリ電解水をファン全体に吹きかけ、10~15分ほど置く

ポイントファンを動かしながら散布します。

漏電をおこさないよう、ファンの周りにある電子基板に液体が飛ばないよう注意しましょう。

【手順6】

霧吹きに水を入れたもので洗剤を洗い流し、タオルで水分を拭き取りコンセントを入れる

ポイント洗剤をきちんと洗い流してから拭くことで、カビを防ぎやすくなります。

【手順7】

コンセントを入れ、最低でも1時間、送風運転をして内部を乾かし、パーツを元に戻す

ポイント十分に乾かさずにパーツを戻してしまうと、カビの原因になるのでしっかり乾いてからパーツを戻します。

ファン掃除は分解が必須であるため、故障の原因にもなりやすいので自分でやるのはおすすめしません。

ファン掃除についてはこちらで解説しています。

3-4.自分でやる「ドレンパン」のカビ掃除のやり方

ドレンパンの掃除は分解・分離が必要となり、とても難しいため、プロに頼むとよいでしょう。

ドレンパンは水が溜まり・流れる場所ですので水気が多く、カビも発生しやすいため、いやな匂いの原因になったり、健康被害をうけやすくなったりしますので注意が必要です。

以下の記事で、エアコンクリーニングを自分でやるには何をしたらよいのかを1から解説しています。

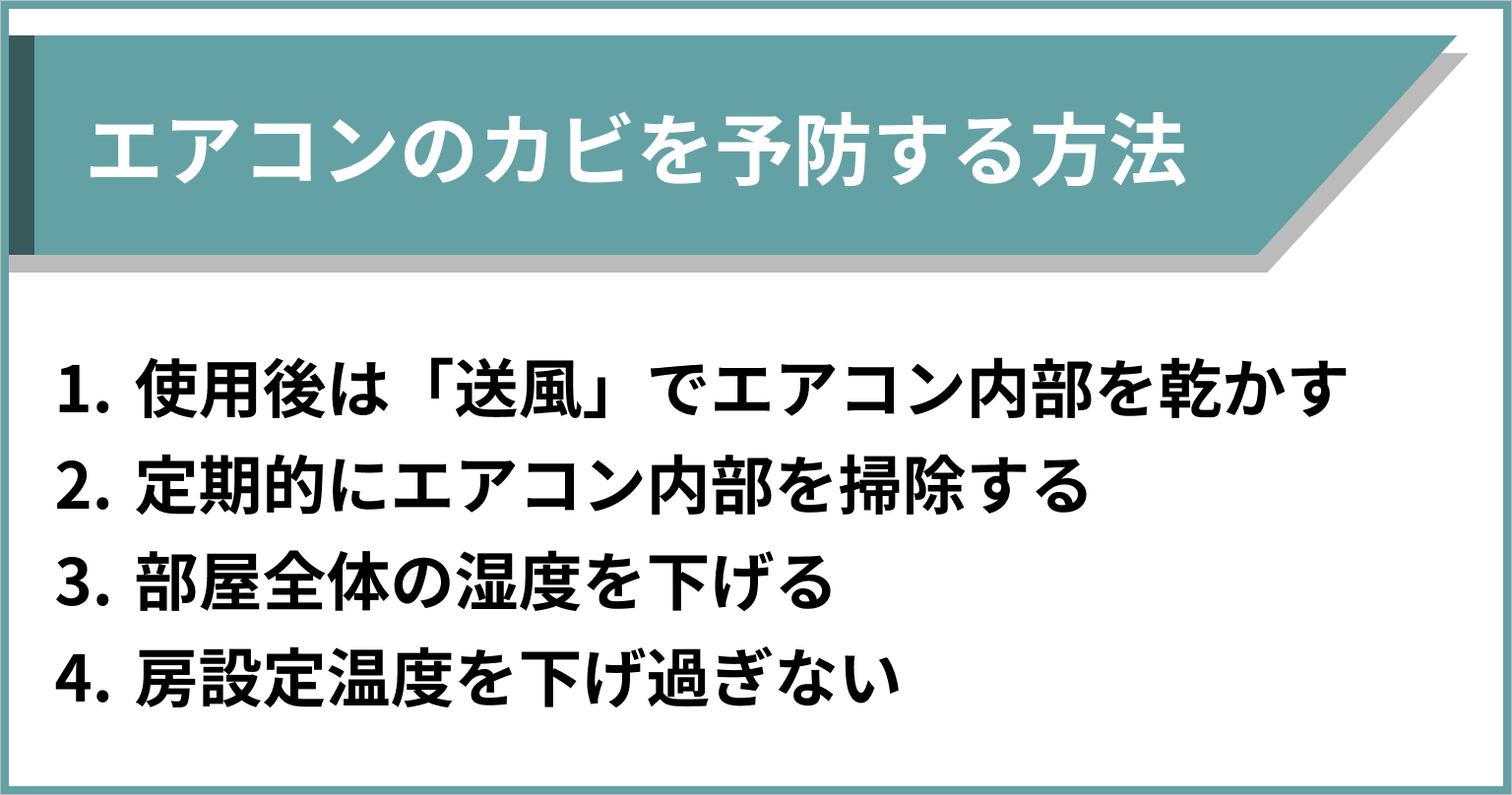

4.カビを予防するためにできること

カビを予防しておくことができれば、掃除の負担も少なくなります。

カビを予防する方法は以下の4つです。

それぞれについて解説します。

1.使用後は「送風」でエアコン内部を乾かす

エアコンの「冷房」「除湿」運転では、空気中の水分が水となって排出されるものの、内部に湿気はこもりがちです。

湿気をそのままにするとカビが好む環境となるため、使用後は「送風」(暖房でも可)で乾かすとよいでしょう。

運転時間は30分~1時間が目安です。

2.定期的にエアコン内部を掃除する

エアコンは運転するとホコリや汚れが内部に溜まります。

カビはホコリやカビを栄養源として繁殖するため、こまめに取り除くことが大切です。

フィルター掃除は2週間~1ヵ月に1回はするようにしましょう。

また、エアコン内部の深部、特にカビが発生しやすいドレンパンやフィンは自分で掃除がしにくいため、年に1~2回はプロのエアコンクリーニングを活用するとよいでしょう。

エアコン掃除について詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。

3.部屋全体の湿度を下げる

一般的に、湿度が60%を超えるとカビが育ちやすくなり、70%を超えると急速に増殖する危険性が高まります。

定期的に換気しつつ、湿気の溜まりやすい部屋の隅などにも風が通るようサーキュレーターを使用するとよいでしょう。

4.冷房設定温度を下げ過ぎない

温度が下がると空気の飽和水蒸気量も下がるため空気中に水分を溜められなくなり、エアコン内部に結露が発生しやすくなります。

冷房設定は適正設定といわれる「25~28℃」に収めるとよいでしょう。

室内の湿度が高まれば、エアコン内部の湿度も高くなりやすくなります。

定期的に換気しつつ、湿気の溜まりやすい部屋の隅などにも風が通るようサーキュレーターを使用するとよいでしょう。

【番外編】カビ掃除をプロがやるとどうなるか

プロはエアコンの分解をし、高圧洗浄機を用いて汚れを根こそぎ落とします。

加えてカビ防止コーティングで仕上げてもらえるので、きれいが長持ちします。

定期的なカビ掃除は1年に1~2回プロにお願いするとよいでしょう。

プロのエアコンの掃除については、こちらに詳細がございます。ご覧ください。

- エアコンクリーニングは自分でやれる!「所要時間」「やり方・手順」から「メリット・デメリット」「いつやったらよいのか」等も紹介

- エアコンクリーニングをプロ(業者)に任せると「こう違う」|「メリット・デメリット」や「流れ」「体験談」等も紹介